Определение эффективности очистки сточных вод

Эффективность очистки сточных вод оценивается путем определения:

- технической эффективности

- гигиенической эффективности

Техническая эффективность

Техническая эффективность – это снижение показателя после очистки, выраженное в процентах. Она может быть рассчитана по нескольким критериям, конкретным оборудованиям очистки или даже в целом стадии очистки (механическая, биологическая, обеззараживание).

Но логичнее высчитывать эффект от очистки по конкретным специфическим показателям для конкретного сооружения. Например, для механической очистки – это показатели окраски, плавающих примесей, растворенных взвешенных веществ, запахи, выпавший осадок.

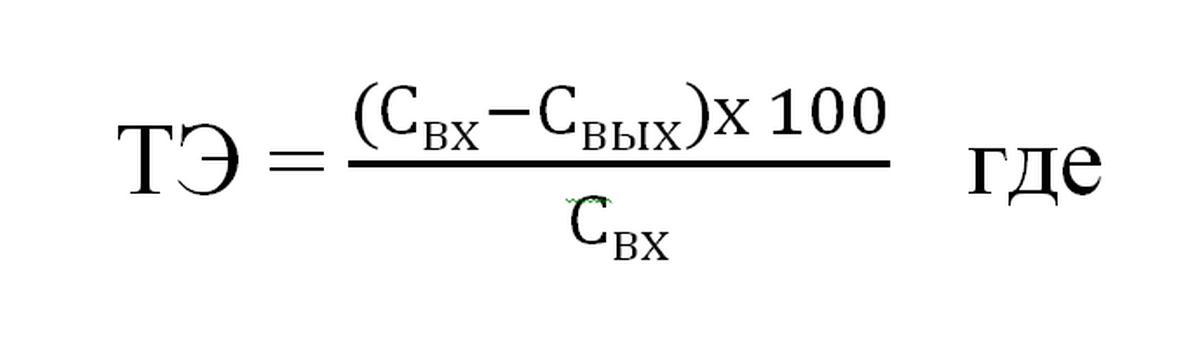

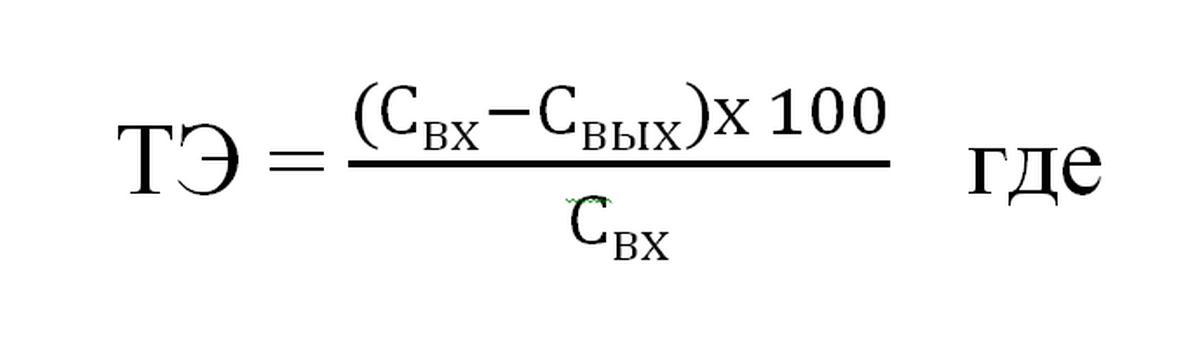

Техническую эффективность (ТЭ) определяют следующей формулой:

ТЭ – техническая эффективность, %

Свх — сточные воды, входящие на очистку, мг/л

Свых — сточные воды, выходящие с очистки, мг/л

Если известны ПДК (предельно допустимые концентрации) загрязняющих веществ, то эффективность, с которой они должны быть очищены, определить не сложно. Для правильности расчета отбирается загрязняющий фактор, для которого необходима самая высокая степень очистки. Выбранный показатель становится лимитирующим ПДК загрязняющих веществ в стоках до сброса в канализацию.

Если стоки скидывают прямо в водоем, то ПДК загрязняющих веществ определяет санэпидстанция при согласовании с водоохраной и утверждением местного самоуправления. Иногда для каждого предприятия определяют свои нормы с учетом гидрологического и гидрохимического режима водоема.

Следом оценивают биологическую очистку стоков по ниже перечисленным показателям:

- БПК5

- азот аммиака

- азот нитратов

- азот нитритов

- стабильность

Процесс окисления органических веществ занимает определенное время и состоит из двух ступеней – аммонификации и нитрификации. Это следует учесть при оценке эффективности биологической очистки. Рассмотрим подробнее эти ступени.

Аммонификация

Происходит окисление белка, жиров и углеродов (то есть органических) соединений до простейших продуктов распада: аммиака NH3, углекислого газа CO2, воды H2O. Данный процесс происходит с выделением тепла (так называемый экзотермический процесс).

Итогом цепочки реакций в стоках происходит образование углекислого аммония (NH4)2CO3. Это и дало название процессу.

Химическая реакция выглядит так:

- NH3 + H2O → NH4OH

- CO2 + H2O → H2CO3

- NH4OH + H2CO3 → (NH4)2CO3 + H2O

Нитрификация

Здесь углекислый аммоний проходит две стадии.

При помощи кокковых бактерий из рода Nitrosomonas соли аммония превращаются в нитриты:

(NH4) 2CO3 + 3O2 → 2HNO2 + CO2 + 3H2O + 148 кал

Следом бактерии Nitrobakter окисляют их до нитратов:

2HNO2 + 2O2 → 2HNO3 + 44 кал

Таким образом, конечным продуктом окисления является азотная кислота (в форме минеральных солей – нитратов). Благополучность и полнота процессов окисления определяется по числу роста нитратов.

Нитрификация также протекает с выделением тепла, что оказывает благотворное воздействие на использование очистных систем в зимний период.

Процесс нитрификации также сопровождается накоплением кислорода, его можно направить на биохимическое окисление органических веществ, когда свободный кислород уже истрачен.

Денитрификация – повторное применение кислорода, отщепившегося от нитратов и нитритов благодаря деятельности бактерий, для окисления органических веществ.

Ключевой целью биохимической очистки стоков служит как можно больше полное освобождение стоков от органики. Следует поддерживать высокий уровень относительной стабильности (стойкости) стоков, который характеризуется сильным снижением и полной утратой способности стоков к загниванию.

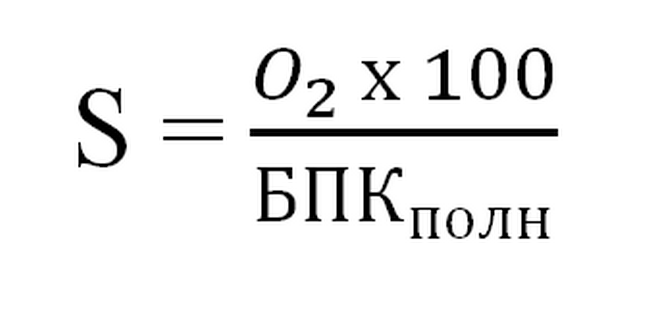

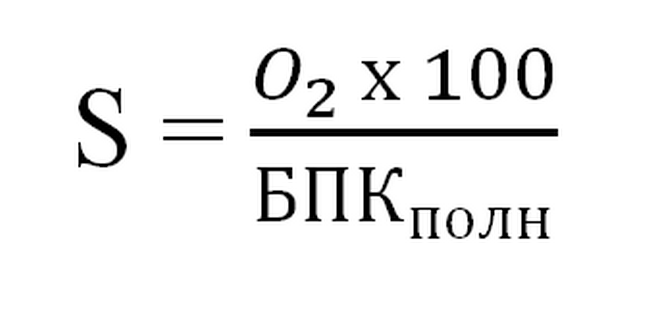

Относительная стабильность (S) определяется как отношение кислорода в стоке (в виде раствора или связанном состоянии) к количеству, требующемуся для биохимического окисления (БПКполн) всей органики, находящейся в этом стоке:

Выявлена следующая закономерность, отображенная в таблице ниже:

| Уровень стабильности, % | Температура воды, °С | Начало процесса загнивания воды |

| 50 | 20 | На 3-ий день |

| 80 | 20 | На 7-ой день |

| 99 | 20 | На 20-ый день |

| 100 | 20 | Вода не загнивает |

Вред от выпуска сточных вод в водоемы тем меньше, чем выше показатель стабильности.

При правильно организованном процессе биологической очистки стабильность повышается не менее чем на 99%. В зависимости от условий на местности – санитарных, климатических и гидрологических - допускается сброс стоков с показателем стабильности 80%. Но при этом обязательно требуется обеззараживание.